はじめに

M&Aは単に契約を締結し、クロージングを完了すれば成功というわけではありません。真の成功は、その後の統合プロセスであるPMI(Post Merger Integration:ポスト・マージャー・インテグレーション)にかかっています。本記事は、M&Aシリーズの最終回として、M&A後の統合プロセスの全貌を詳細に解説し、シナジー効果を最大化するための実践的な戦略を提供します。

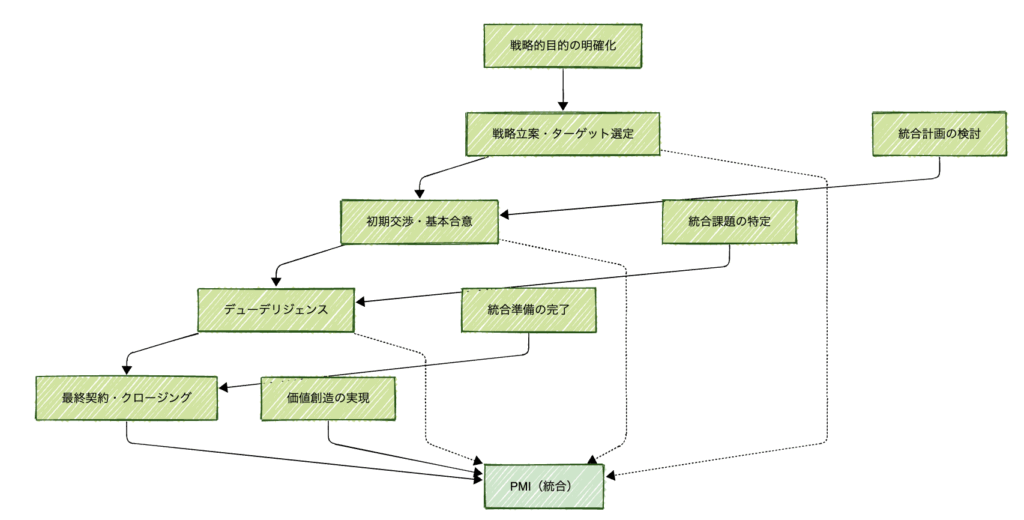

これまでのシリーズでは、「戦略立案・ターゲット選定」から始まり、「初期交渉・基本合意」、「デューデリジェンス」、「最終契約・クロージング」という一連のM&Aプロセスを詳しく見てきました。これらすべてのプロセスは、最終的にPMIの成功につながる重要な準備段階でもあります。

M&Aプロセス全体におけるPMIの位置づけ

| フェーズ | 主なタスク | 期間(目安) | 概要 |

|---|---|---|---|

| 1. 戦略立案・ターゲット選定 | ・戦略策定 ・ターゲット選定 | 3~9ヶ月 | M&Aの目的を定め、候補企業を選定する初期段階。 |

| 2. 初期交渉・基本合意 | ・初期接触 ・基本合意 | 2~3ヶ月 | 候補企業と接触し、価格やスケジュールなど大枠の条件で合意する。 |

| 3. デューデリジェンス | ・財務DD ・法務DD ・事業DD | 1~2ヶ月 | 買収対象企業のリスクや価値を詳細に調査する。 |

| 4. 最終契約・クロージング | ・最終交渉 ・契約締結 ・クロージング | 2~4ヶ月 | 最終的な契約を締結し、経営権の移転を完了させる。 |

| 5. PMI(統合プロセス) | ・統合計画 ・実行 | 15~30ヶ月 | M&A成立後、両社の組織や業務を統合し、シナジー創出を目指す。 |

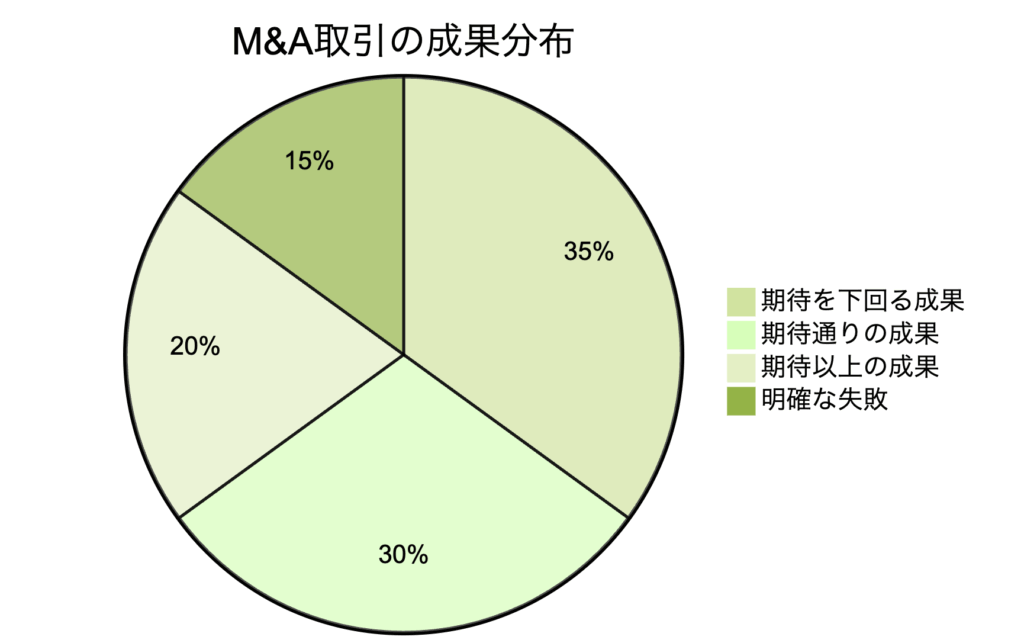

PMIの重要性を示す統計データ

国内外の調査によると、M&A取引の50~80%が期待された成果を上げられずに終わっているとされています。この高い失敗率の主要な原因の多くが、PMIの不備や失敗にあることが明らかになっています。

一方で、適切なPMIを実施した企業では、以下のような成果が報告されています:

コストシナジーの実現: 年間売上高の5~15%のコスト削減

売上シナジーの創出: 年間売上高の2~10%の売上増加

業務効率の向上: 生産性の10~30%向上

市場地位の強化: 市場シェアの拡大と競争力向上

本記事の構成と目的

本記事では、PMIの基本概念から具体的な実施手法、成功のポイント、失敗要因と対策まで、PMIに関する包括的な知識を提供します。特に、日本企業の特性を踏まえた実践的なアプローチに重点を置き、読者の皆様がPMIを成功に導くための具体的な指針を示します。

また、豊富な図表やフローチャートを用いて、複雑なPMIプロセスを視覚的に理解しやすい形で解説し、実務担当者が直面する具体的な課題とその解決策についても詳しく説明します。

PMIとは何か

PMIの定義

PMI(Post Merger Integration)とは、M&A取引完了後に実施される統合プロセスのことです。買収した企業や事業を自社に統合し、M&Aの目的であるシナジー効果を実現するための一連の活動を指します。

PMIは単なる組織統合ではありません。経営戦略、組織体制、業務プロセス、ITシステム、企業文化など、企業活動のあらゆる側面にわたる包括的な統合活動です。この統合により、1+1=2以上の価値創造を実現することがPMIの最終目標となります。

期待されるシナジー効果

PMIにより期待されるシナジー効果は、大きく以下の4つに分類されます:

| 財務シナジー | コストシナジー | 売上シナジー | 戦略シナジー |

| 資金調達コスト削減 | 重複機能の統合 | クロスセリング | 技術・ノウハウ獲得 |

| キャッシュフロー改善 | 間接費の効率化 | ブランド力向上 | 競争力強化 |

| 投資効率向上 | 調達コストの削減 | 販路拡大 | 事業ポートフォリオ最適化 |

| 税務効率化 | 人件費の最適化 | 商品・サービス拡充 | 市場地位向上 |

日本におけるPMIの現状

日本企業のM&Aは近年急速に増加していますが、PMIの成功率は必ずしも高くありません。これには、日本企業特有の課題が影響しています。

日本企業のPMI課題

企業文化の違いが最も大きな課題として挙げられます。日本企業は長期雇用、年功序列、集団主義的な企業文化を持つことが多く、異なる文化背景を持つ企業との統合には特別な配慮が必要です。

意思決定プロセスの違いも重要な課題です。日本企業の稟議制度やコンセンサス重視の意思決定と、より迅速な意思決定を求める統合プロセスとの調和が求められます。

人材マネジメントの複雑さでは、終身雇用制度、企業別労働組合、複雑な人事制度などが、統合プロセスを困難にする要因となっています。

政府・支援機関の取り組み

中小企業庁では、中小企業のM&A促進とPMI支援のため、「中小PMIガイドライン」を策定し、実践的なツールを提供しています。また、各種補助金制度により、PMI実施に必要な専門家活用費用の支援も行っています。

日本政策金融公庫、商工組合中央金庫などの政府系金融機関では、M&A後の統合資金の提供や、PMI支援サービスを展開しています。

PMIの準備と計画

準備開始のタイミング

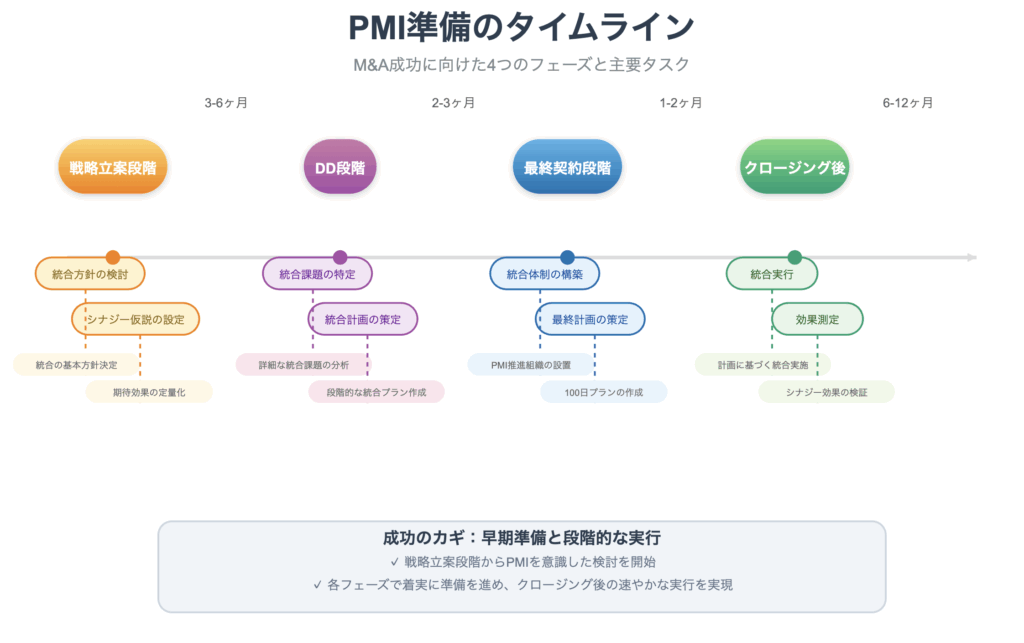

PMIの成功には、適切なタイミングでの準備開始が重要です。理想的には、M&Aの戦略立案段階からPMIを意識した検討を開始し、デューデリジェンス段階で具体的な統合計画の策定に着手します。

PMI準備のタイムライン

各段階での準備内容では、戦略立案段階では統合方針の基本的な方向性を決定し、DD段階では詳細な統合課題の特定と計画策定を行います。最終契約段階では実行体制を構築し、クロージング後は計画に基づいて統合を実行します。

PMI計画策定のフレームワーク

効果的なPMI計画を策定するためには、体系的なフレームワークの活用が重要です。

PMI計画の主要要素

| 財務・管理 | 企業文化・コミュニケーション | 業務・オペレーション | 統合戦略 | システム・IT | 組織・人事 |

| 会計制度統合 | コミュニケーション計画 | 業務プロセス統合 | 統合スケジュール | データ統合 | 人事制度統合 |

| リスク管理統合 | ステークホルダー対応 | 品質管理統合 | 統合範囲 | インフラ統合 | 人材配置 |

| 内部統制統合 | 企業文化統合 | 調達統合 | シナジー目標 | セキュリティ統合 | 労務管理 |

| 予算管理統合 | ブランド統合 | 営業統合 | 統合方針 | システム統合方針 | 組織設計 |

計画策定のプロセスでは、まず現状分析を行い、統合目標を設定します。次に、統合方針を決定し、具体的な統合計画を策定します。最後に、実行体制を構築し、進捗管理の仕組みを整備します。

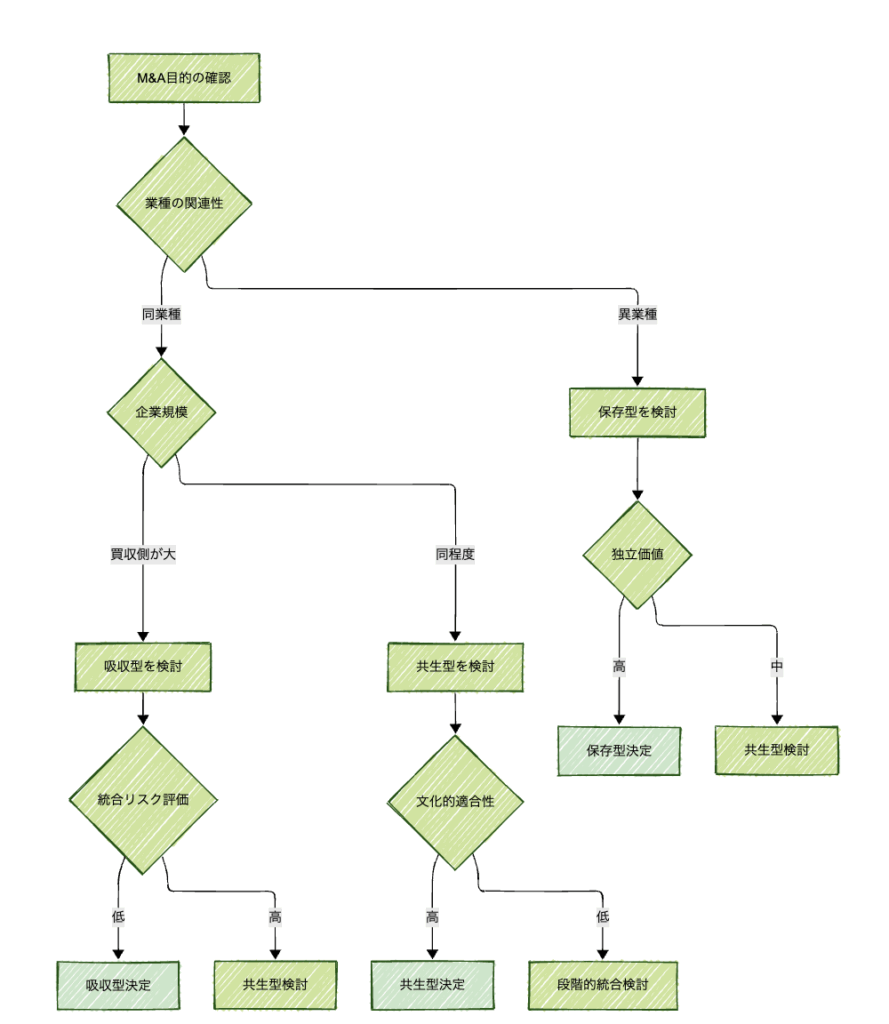

統合方針の決定

統合方針は、PMIの成功を左右する重要な意思決定です。対象企業の特性、統合目的、期待するシナジー効果などを総合的に考慮して決定します。

統合方針の3つのアプローチ

| 統合方針 | 特徴 | 適用場面 | メリット | デメリット | 統合期間 |

| 保存型 | 独立性を維持し、最小限の統合 | 異業種M&A、優良企業の買収 | リスク最小化、既存価値の保護 | シナジー効果限定的 | 6ヶ月-1年 |

| 共生型 | 段階的・選択的統合 | 関連業種M&A、文化的差異大 | バランス型、リスク分散 | 統合に時間要 | 1-2年 |

| 吸収型 | 完全統合による一体化 | 同業種M&A、規模の経済追求 | シナジー効果最大化 | 統合リスク高 | 2-3年 |

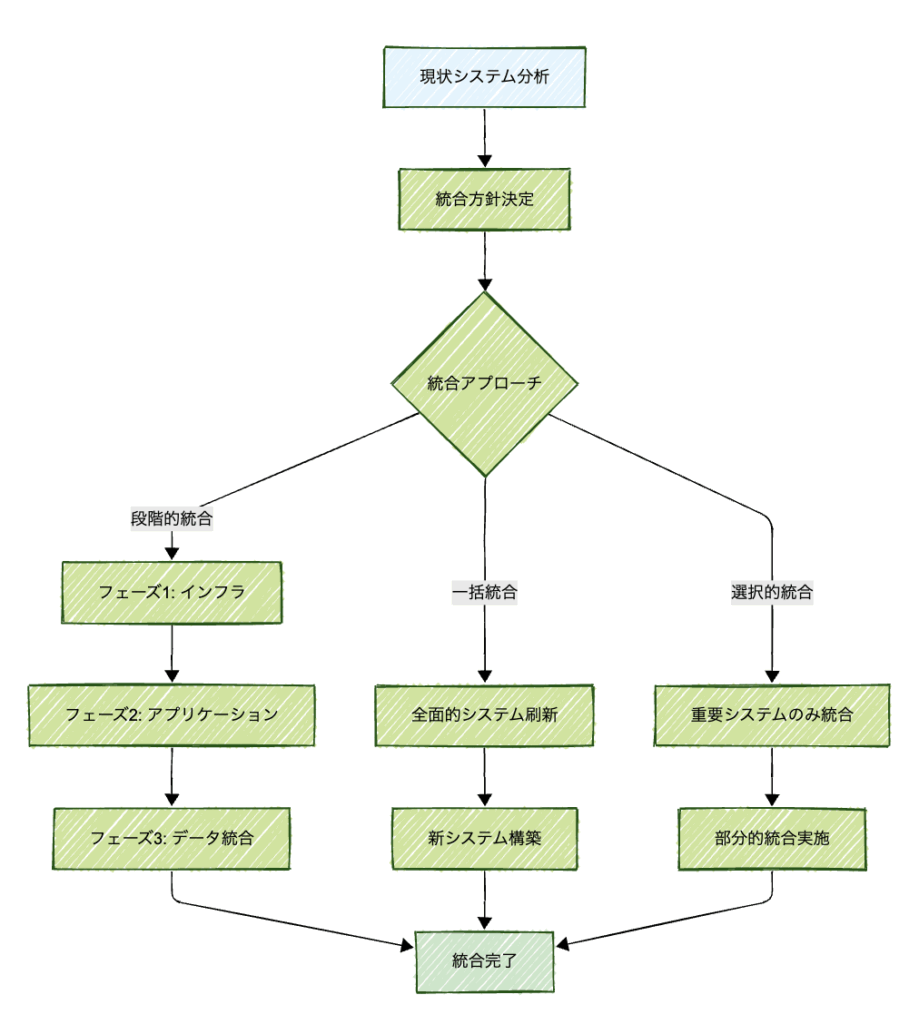

統合方針決定のフローチャート

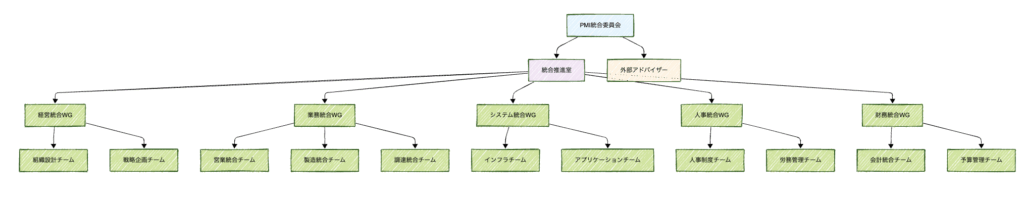

PMI推進体制の構築

PMIの成功には、適切な推進体制の構築が不可欠です。明確な権限と責任を持つ組織を設置し、効率的な統合実行を可能にします。

PMI推進体制の構成

役割と責任の明確化では、PMI統合委員会が全体方針の決定と重要事項の承認を行い、統合推進室が日常的な統合業務の推進を担当します。各ワーキンググループは専門分野ごとの詳細な統合作業を実施します。

PMIの実施項目と手法

経営統合

経営統合は、PMIの中核をなす重要な領域です。組織体制、ガバナンス、戦略の統合により、統一された経営基盤を構築します。

経営統合の主要要素

| 組織体制 | ガバナンス | 戦略・企画 | 経営管理 |

| 報告体系 | リスク管理 | 予算管理統合 | 経営会議体 |

| 組織設計 | 内部統制 | KPI設定 | コンプライアンス |

| 権限・責任体系 | 取締役会構成 | 中期計画策定 | 業績管理 |

| 意思決定プロセス | 監査体制 | 事業戦略統合 | 投資管理 |

組織統合のステップでは、まず新しい組織構造を設計し、次に各ポジションへの人材配置を行います。その後、新組織での業務開始と運営の定着を図ります。

組織設計では、統合後の事業規模と複雑さに適した組織構造を構築します。機能別組織、事業部制、マトリックス組織など、最適な組織形態を選択し、効率的な業務遂行を可能にします。

業務統合

業務統合では、営業、製造、調達、品質管理など、事業活動の中核となる業務プロセスの統合を行います。

業務統合の対象領域

| 営業・マーケティング | 製造・生産 | 調達・物流 | 研究開発 |

| マーケティング戦略統合 | 設備・拠点統合 | 調達先統合 | 技術ロードマップ統合 |

| 販売チャネル統合 | 品質管理統合 | 物流ネットワーク統合 | R&D体制統合 |

| 顧客管理統合 | 技術・ノウハウ統合 | 購買プロセス統合 | 開発プロセス統合 |

| 営業組織統合 | 生産体制統合 | 在庫管理統合 | 知的財産統合 |

業務統合の実施手順では、現状の業務プロセスを詳細に分析し、統合後の最適なプロセスを設計します。その後、新プロセスの導入と定着を図り、継続的な改善を実施します。

営業統合では、顧客の重複排除、販売チャネルの最適化、営業プロセスの標準化などにより、売上シナジーの実現を図ります。製造統合では、生産拠点の統廃合、生産技術の共有、品質管理の統一などにより、コストシナジーを追求します。

システム統合

システム統合は、PMIの中でも特に複雑で時間を要する領域です。適切な統合方針の決定と段階的な実施が成功の鍵となります。

システム統合の3つのレベル

| 統合レベル | 内容 | 期間 | コスト | リスク |

| インフラ統合 | ネットワーク、サーバー統合 | 3-6ヶ月 | 低 | 低 |

| アプリケーション統合 | 基幹システム統合 | 6-18ヶ月 | 中 | 中 |

| データ統合 | マスターデータ統合 | 12-24ヶ月 | 高 | 高 |

システム統合のアプローチ

システム統合では、まずインフラレベルでの統合を行い、次にアプリケーションレベル、最後にデータレベルでの統合を実施するのが一般的です。この段階的アプローチにより、リスクを最小化しながら統合を進めることができます。

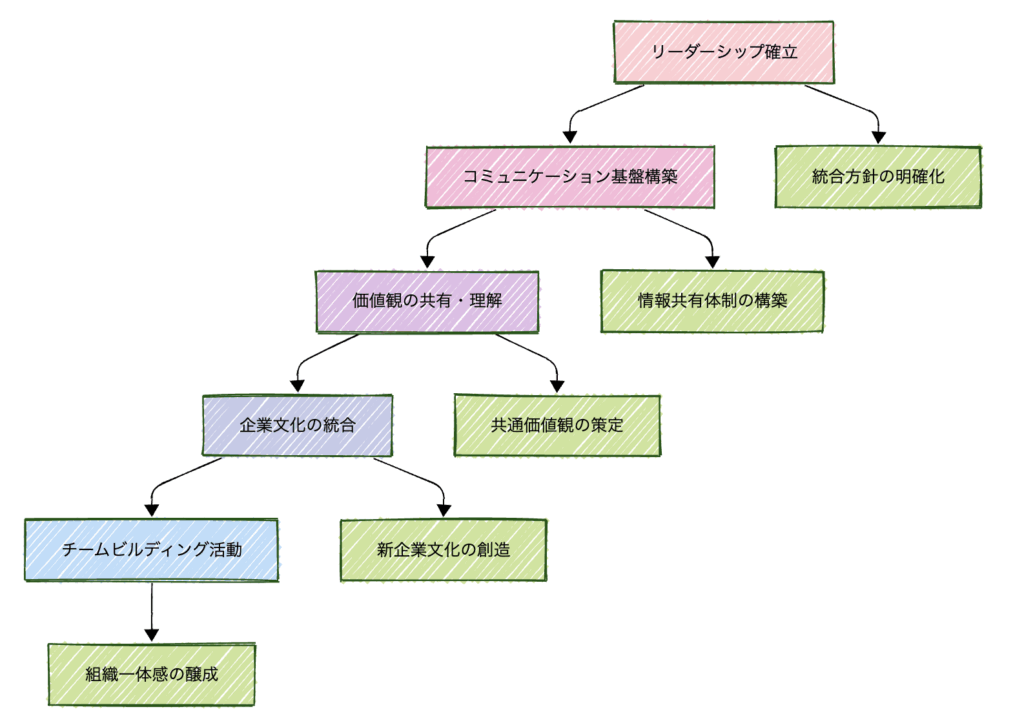

意識統合

意識統合は、PMIの中でも最も困難で、かつ重要な領域です。異なる企業文化や価値観を持つ組織を統合し、一体感のある新しい企業文化を創造します。

意識統合の重要要素

意識統合の具体的手法には、以下のようなものがあります:

コミュニケーション強化では、定期的な全社会議、統合ニュースレターの発行、経営陣による現場訪問などにより、統合の進捗と方向性を共有します。

企業文化統合では、両社の良い文化要素を取り入れた新しい企業文化を創造し、行動指針や価値観の明文化を行います。

チームビルディングでは、部門横断的なプロジェクトの実施、合同研修の開催、社内イベントの企画などにより、組織の一体感を醸成します。

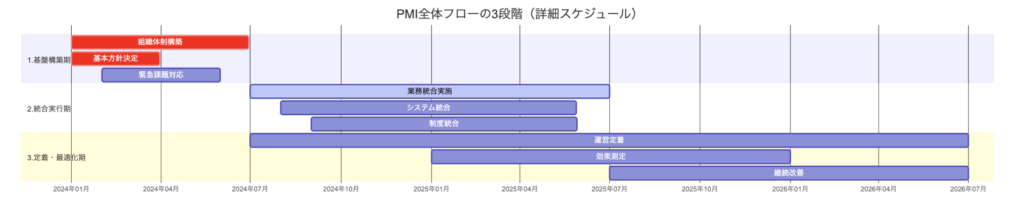

PMIのプロセスとスケジュール

PMI全体フロー

PMIは長期にわたるプロセスであり、段階的なアプローチが重要です。一般的には、3つの段階に分けて実施されます。

PMI全体フローの3段階(具体例)

各段階の特徴と目標では、第1段階では統合の基盤を構築し、第2段階では具体的な統合作業を実施し、第3段階では統合効果の定着と最適化を図ります。

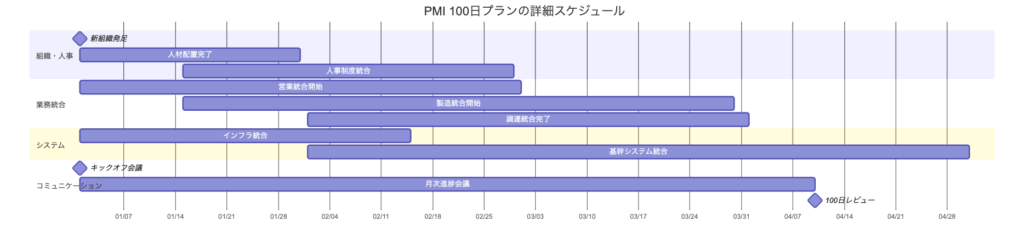

100日プランの重要性

PMI開始後の最初の100日間は、統合の成否を決定する重要な期間です。この期間に適切な基盤を構築することで、その後の統合作業を円滑に進めることができます。

100日プランの詳細スケジュール

100日プランの主要マイルストーンには、新組織の発足、主要人事の決定、重要業務の統合開始、システム統合の着手、ステークホルダーへの説明完了などが含まれます。

長期統合計画(2-3年間)

100日プランに続く長期統合計画では、より複雑で時間を要する統合作業を段階的に実施します。

長期統合計画のフェーズ

| フェーズ | 期間 | 主要活動 | 目標 |

| フェーズ1 | 6-12ヶ月 | 基本統合の完了 | 統合基盤の確立 |

| フェーズ2 | 12-24ヶ月 | 高度統合の実施 | シナジー効果の実現 |

| フェーズ3 | 24-36ヶ月 | 最適化と改善 | 持続的価値創造 |

各フェーズの目標と活動では、フェーズ1では基本的な統合作業を完了し、フェーズ2では高度な統合によりシナジー効果を実現し、フェーズ3では継続的な改善により持続的な価値創造を図ります。

PMI成功のポイント

買い手企業の心構え

PMIの成功には、買い手企業の適切な心構えと姿勢が重要です。

成功のための心構えとして、以下の点が重要です:

1.長期的視点の維持: PMIは短期間で完了するものではなく、2-3年の長期的な取り組みが必要

2.柔軟性の確保: 計画通りに進まない場合の調整能力

3.相互尊重の姿勢: 被買収企業の文化や価値観への理解と尊重

4.継続的学習: PMIプロセスから学び、改善を続ける姿勢

5.ステークホルダー重視: 従業員、顧客、取引先など全ステークホルダーへの配慮

長期的視点の重要性では、短期的な成果を求めすぎることなく、持続的な価値創造に向けた取り組みを継続することが重要です。

買い手企業が陥りがちな罠

PMIでは、買い手企業が陥りがちな典型的な失敗パターンがあります。これらを事前に理解し、対策を講じることが重要です。

よくある失敗パターンと対策

| 失敗パターン | 原因 | 対策 |

| 性急な統合 | 早期成果への焦り | 段階的統合計画の策定 |

| 一方的な押し付け | 買い手の論理優先 | 相互理解と対話の重視 |

| コミュニケーション不足 | 情報共有の不備 | 体系的コミュニケーション計画 |

| 人材流出 | 不安と不満の拡大 | 積極的な人材マネジメント |

| 顧客離れ | サービス品質の低下 | 顧客対応の優先実施 |

予防策の実施では、これらの失敗パターンを事前に想定し、具体的な予防策を計画に組み込みます。定期的なリスク評価と対策の見直しも重要です。

ステークホルダー別コミュニケーション戦略

PMIの成功には、多様なステークホルダーとの効果的なコミュニケーションが不可欠です。

ステークホルダー別対応戦略表

| ステークホルダー | 主な関心事 | コミュニケーション方法 | 頻度 |

| 従業員 | 雇用安定、処遇、役割 | 全社会議、部門説明会、個別面談 | 週次/月次 |

| 顧客 | サービス継続、品質維持 | 個別訪問、説明会、文書通知 | 随時 |

| 取引先 | 取引継続、条件変更 | 個別説明、契約更新協議 | 随時 |

| 株主・投資家 | 統合効果、業績影響 | 決算説明会、IR資料 | 四半期 |

| 金融機関 | 財務安定性、返済能力 | 個別説明、定期報告 | 月次 |

効果的なコミュニケーション手法

| 対面コミュニケーション | 文書コミュニケーション | デジタルコミュニケーション | 非公式コミュニケーション |

| 現場訪問 | 統合ニュースレター | SNS活用 | 社内イベント |

| 部門説明会 | 方針説明書 | オンライン会議 | メンター制度 |

| 個別面談 | FAQ文書 | 社内ポータル | オープンドア政策 |

| 全社会議 | 進捗レポート | 動画メッセージ | 懇親会 |

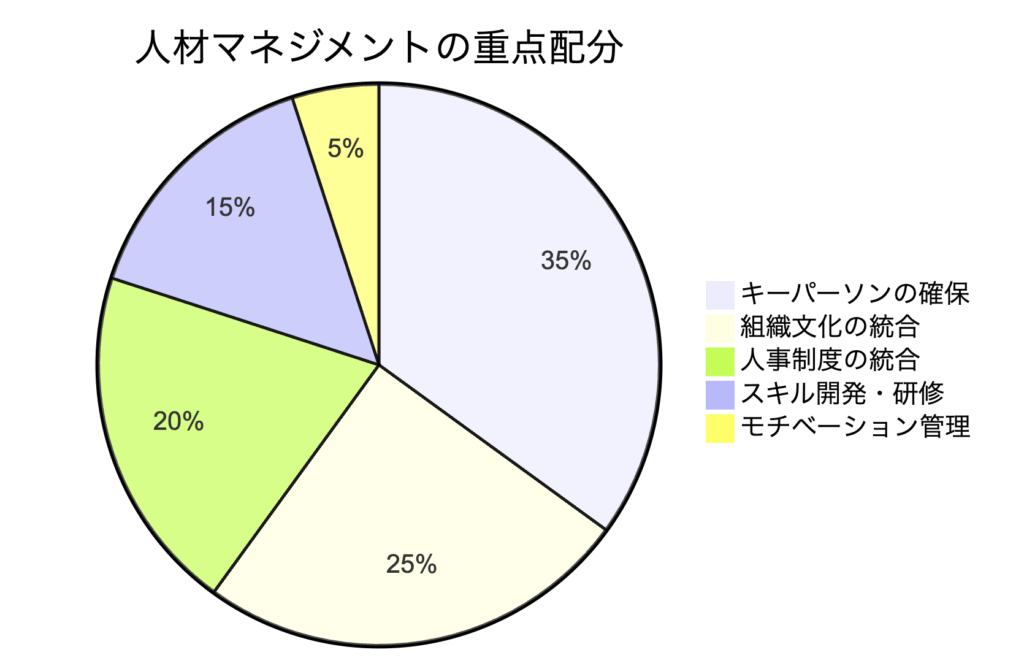

人材マネジメントの重点領域

PMIにおける人材マネジメントは、統合成功の最重要要素の一つです。

人材マネジメントの重点配分

具体的な人材マネジメント施策には、以下のようなものがあります:

キーパーソンの確保では、統合成功に重要な人材を特定し、適切な処遇と役割を提供することで引き留めを図ります。

人事制度の統合では、給与体系、評価制度、福利厚生などを段階的に統合し、公平性と透明性を確保します。

スキル開発・研修では、統合後の新しい業務に必要なスキルの習得支援や、企業文化理解のための研修を実施します。

業界別PMI事例

製造業におけるPMI

製造業のPMIでは、生産技術の統合、品質管理の統一、サプライチェーンの最適化が重要な要素となります。

製造業PMIの特徴

生産技術・ノウハウの統合では、両社が持つ生産技術や製造ノウハウを統合し、生産効率の向上と品質の安定化を図ります。技術者の交流、ベストプラクティスの共有、標準化の推進などが重要な取り組みとなります。

品質管理システムの統合では、品質基準の統一、検査プロセスの標準化、品質データの統合管理などにより、一貫した品質管理体制を構築します。

サプライチェーンの最適化では、調達先の統合、物流ネットワークの再構築、在庫管理の効率化などにより、コストシナジーの実現を図ります。

製造業PMI成功事例

ある機械部品メーカーのM&Aでは、以下の統合により大きな成果を上げました:

生産拠点の統廃合: 重複する生産拠点を統合し、年間20%のコスト削減を実現

技術統合: 両社の技術を組み合わせた新製品開発により、売上15%増加

調達統合: 購買力の向上により、原材料コストを10%削減

IT・サービス業におけるPMI

IT・サービス業のPMIでは、人材とノウハウの統合、技術プラットフォームの統合、顧客基盤の統合が重要な要素となります。

IT・サービス業PMIの重点

人材・ノウハウの統合では、高度な専門スキルを持つ人材の確保と、両社のノウハウの共有が重要です。プロジェクトチームの混成、技術勉強会の開催、メンター制度の導入などが効果的です。

技術プラットフォームの統合では、開発環境の統一、ツールの標準化、技術スタックの最適化などにより、開発効率の向上を図ります。

顧客基盤の統合では、顧客データベースの統合、営業プロセスの標準化、クロスセリングの推進などにより、売上シナジーを実現します。

小売・流通業におけるPMI

小売・流通業のPMIでは、店舗ネットワークの最適化、物流システムの統合、商品調達の統合が重要な要素となります。

小売・流通業PMIの課題

店舗ネットワークの最適化では、重複する商圏の店舗統廃合、立地条件の見直し、店舗フォーマットの統一などが必要となります。

物流・システムの統合では、物流センターの統廃合、配送ルートの最適化、在庫管理システムの統合などにより、効率化を図ります。

商品調達・マーチャンダイジングの統合では、調達先の統合、商品ラインナップの最適化、プライベートブランドの統合などを実施します。

PMI失敗要因と対策

主要な失敗要因

PMIの失敗には、共通する要因があります。これらを事前に理解し、対策を講じることが重要です。

PMI失敗の主要要因

| 計画・準備不足 | コミュニケーション不足 | 実行力不足 | 人材・組織問題 |

| リソース不足 | 文化的配慮不足 | 進捗管理不備 | モチベーション低下 |

| 統合計画の不備 | 情報共有不備 | 変更管理の失敗 | スキル不足 |

| スケジュール過密 | 期待値管理失敗 | 推進体制の弱さ | 組織文化の衝突 |

| リスク評価不足 | ステークホルダー軽視 | 意思決定の遅れ | キーパーソン流出 |

失敗要因の影響度分析

| 失敗要因 | 発生頻度 | 影響度 | 対策優先度 |

| コミュニケーション不足 | 高 | 高 | 最高 |

| 人材流出 | 中 | 高 | 高 |

| 計画不備 | 中 | 中 | 高 |

| 文化的衝突 | 高 | 中 | 中 |

| システム統合失敗 | 低 | 高 | 中 |

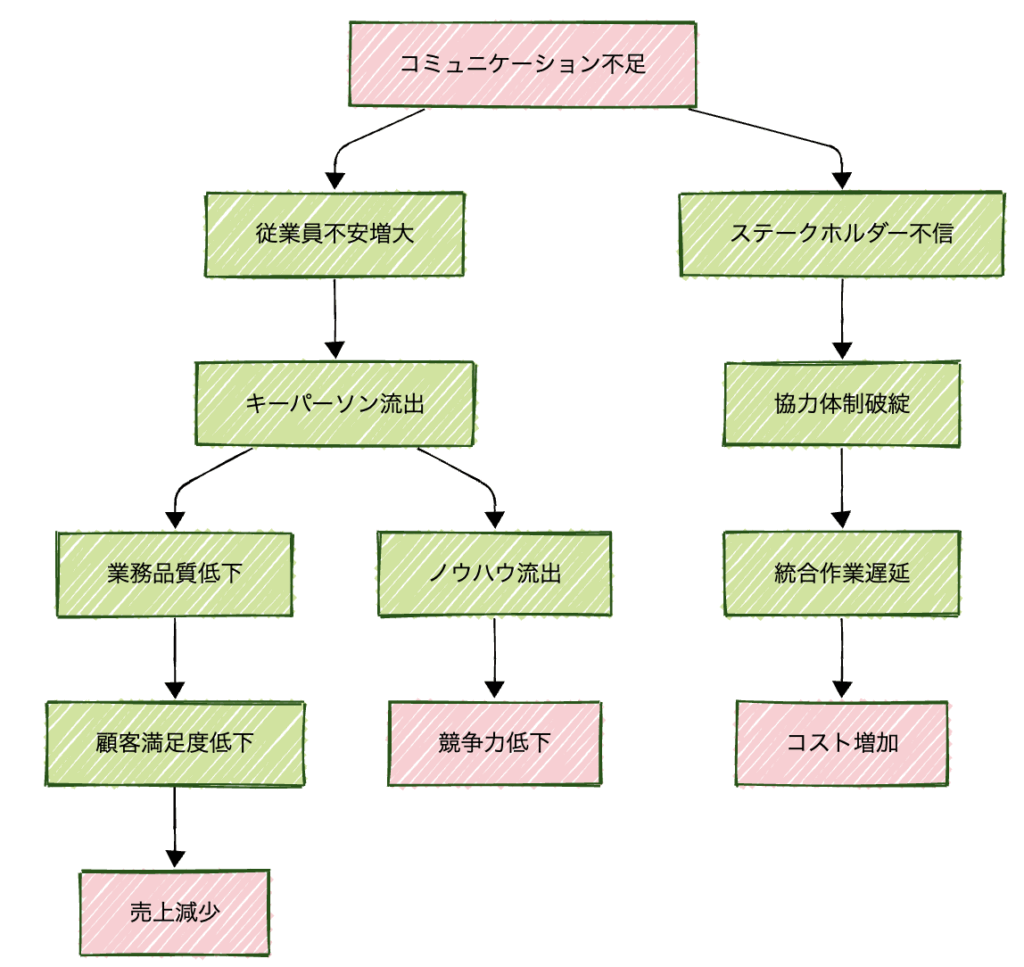

失敗パターンの分析

PMIの失敗は、多くの場合、複数の要因が相互に関連して発生します。

失敗パターンの相関関係

連鎖的な失敗の防止では、初期段階での適切な対応により、失敗の連鎖を断ち切ることが重要です。特に、コミュニケーション不足は多くの問題の起点となるため、重点的な対策が必要です。

具体的な対策と予防策

PMI失敗の防止には、体系的な対策と予防策の実施が重要です。

失敗防止対策の体系

| 実行中対策 | 継続的改善 | 事後対策 | 事前対策 |

| 定期的な進捗確認 | 組織学習の促進 | 問題の早期発見 | 十分なリソース確保 |

| 柔軟な計画修正 | ノウハウの体系化 | 再発防止策策定 | 詳細な統合計画策定 |

| 継続的コミュニケーション | 次回M&Aへの活用 | 迅速な対応実施 | 専門家の活用 |

| 早期警告システム | ベストプラクティス蓄積 | 根本的原因分析 | リスク評価・対策 |

予防策の実施方法では、各段階で適切な予防策を実施し、問題の発生を未然に防ぎます。特に、事前の準備段階での対策が最も効果的です。

専門家の活用

PMI専門家の役割

PMIの成功には、適切な専門家の活用が重要です。各分野の専門家が持つ知識と経験を活用することで、効率的で効果的な統合を実現できます。

PMI専門家の専門分野

| 専門分野 | 主な役割 | 活用場面 |

| PMIコンサルタント | 統合戦略策定、プロジェクト管理 | 全期間 |

| 組織・人事コンサルタント | 組織設計、人事制度統合 | 初期〜中期 |

| ITコンサルタント | システム統合、IT戦略 | 中期〜後期 |

| 財務・会計専門家 | 財務統合、会計制度統合 | 初期〜中期 |

| 法務専門家 | 法的手続き、契約統合 | 全期間 |

| 業界専門家 | 業界特有の課題対応 | 必要に応じて |

専門家活用の効果には、専門知識の活用、客観的視点の提供、経験に基づくベストプラクティスの適用、リスクの早期発見と対策などがあります。

支援機関の活用

日本では、PMI支援のための様々な機関が存在します。これらの機関を効果的に活用することで、PMIの成功確率を高めることができます。

主要な支援機関

政府系機関では、中小企業庁、経済産業省、日本政策金融公庫などがPMI支援を行っています。補助金制度、専門家派遣、情報提供などのサービスを提供しています。

民間支援機関では、商工会議所、中小企業診断士協会、各種コンサルティング会社などがPMI支援サービスを提供しています。

金融機関では、メガバンク、地方銀行、信用金庫などがM&A後の統合支援サービスを展開しています。

中小企業庁のPMI実践ツール

中小企業庁では、中小企業のPMI成功を支援するため、実践的なツールを提供しています。

主要な実践ツール

中小PMIガイドラインでは、中小企業のPMIに特化したガイドラインを提供し、実践的な手法を解説しています。

PMI実践ハンドブックでは、具体的な作業手順、チェックリスト、テンプレートなどを提供し、実務担当者の作業を支援しています。

PMI支援専門家制度では、PMIに精通した専門家の紹介・派遣を行い、中小企業のPMI実施を支援しています。

ツールの活用方法

これらのツールは、中小企業庁のウェブサイトから無料でダウンロードできます。また、地域の商工会議所や中小企業支援機関でも入手可能です。

実際の活用では、まずガイドラインで全体像を把握し、ハンドブックで具体的な作業を進め、必要に応じて専門家の支援を受けることが効果的です。

まとめ

PMIの重要性の再確認

本記事では、M&A後の統合プロセスであるPMIについて、基本概念から具体的な実施手法、成功のポイント、失敗要因と対策まで、包括的に解説してまいりました。

PMI成功の要点として、以下の点を再確認します:

1.事前準備の重要性: PMIはクロージング前から準備を開始することが成功の鍵

2.段階的アプローチ: 一度に全てを統合するのではなく、段階的な統合が効果的

3.コミュニケーションの重視: 全ステークホルダーとの密なコミュニケーションが不可欠

4.人材マネジメント: キーパーソンの確保と組織文化の統合が最重要

5.継続的改善: PMIは一度で完了するものではなく、継続的な改善が必要

継続的な取り組みの重要性では、PMIは短期的なプロジェクトではなく、長期的な価値創造プロセスであることを認識し、持続的な取り組みを継続することが重要です。

M&Aプロセス全体の振り返り

本シリーズでは、M&Aプロセスの全段階について詳しく解説してきました。

M&Aプロセスの相互関係

各段階の連携の重要性では、各段階が独立したものではなく、相互に関連し合っていることを理解することが重要です。特に、PMIの成功は、前段階での適切な準備にかかっています。

今後のM&A市場への展望

日本のM&A市場は今後も拡大が予想され、PMIの重要性はますます高まると考えられます。

今後の動向として、以下の点が予想されます:

中小企業M&Aの増加: 事業承継問題の解決手段としてのM&A活用

クロスボーダーM&Aの拡大: グローバル化に伴う海外企業との統合

デジタル化の進展: DXを目的としたM&Aとデジタル統合の重要性

ESG経営の重視: 持続可能性を考慮した統合戦略の必要性

PMIの進化と発展では、これらの動向に対応した新しいPMI手法の開発と普及が期待されます。

成功するPMI実践

M&Aの真の成功は、PMIにかかっています。適切な準備と実行により、1+1=2以上の価値創造を実現することが可能です。

成功するPMIのための最終チェックリスト

戦略・計画

明確な統合戦略の策定

詳細な統合計画の作成

適切なリソースの確保

リスク評価と対策の実施

組織・人材

効果的な推進体制の構築

キーパーソンの確保

人事制度の統合計画

組織文化統合の取り組み

業務・システム

業務プロセスの統合計画

システム統合戦略の策定

品質管理体制の統合

顧客対応の継続性確保

コミュニケーション

ステークホルダー別対応戦略

定期的な情報共有体制

透明性のある進捗報告

双方向コミュニケーションの確保

モニタリング・改善

効果測定指標の設定

定期的な進捗評価

継続的改善の仕組み

ベストプラクティスの蓄積

企業価値最大化への道筋

PMIの成功により、以下の企業価値最大化を実現することができます:

1.シナジー効果の実現: コスト削減と売上拡大による収益性向上

2.競争力の強化: 市場地位の向上と持続的競争優位の確立

3.組織能力の向上: 統合経験による組織学習と能力向上

4.ステークホルダー価値の創造: 全ステークホルダーにとっての価値創造

M&Aとその後のPMIは、企業の成長戦略における重要な手段です。本記事で解説した知識と手法を活用し、成功するPMIを実現していただければと思います。企業価値の最大化と持続的な成長の実現に向けて、PMIの重要性を認識し、適切な取り組みを継続していただくことを期待しています。

最後に

M&Aの成功には、正しい知識と段階的なプロセスの理解、そして信頼できる専門家のサポートが不可欠です。特に初めてM&Aを検討する経営者にとっては、「何から始めればいいのか分からない」「自社に合った相手が見つかるのか不安」といった心理的なハードルがあるのも自然なことです。

こうした不安や疑問を解消するためには、地域の事情や中小企業の実情に精通したパートナーに相談することが大きな安心につながります。福山M&A情報センターは、地元企業のネットワークと豊富な実績を活かし、親身なヒアリングと分かりやすい説明で、経営者の「分からない」「不安」を一つひとつ丁寧にサポートします。

「まずは話を聞いてみたい」「自社の可能性を知りたい」と思ったその瞬間が、未来への第一歩です。専門家と一緒に、あなたの会社の新しい可能性を探してみませんか?

福山M&A情報センターは、あなたの挑戦を全力で応援します。